大学受験に成功するには、勉強の計画やスケジュール管理が鍵を握ります。

しかし「大学受験に向けた勉強の計画や、具体的なスケジュールの立て方がわからない」「挫折しない勉強計画の立て方のコツを知りたい」と考えている受験生も多いでしょう。

本記事では、大学受験を攻略するための勉強計画の立て方と、確実に実行するためのスケジュール管理のコツを紹介します。

目次

なぜ勉強計画を立てるの?スケジュール管理をするメリット

ついついダラダラしてしまったり、何から手をつければ良いかわからなかったりして、勉強が進まなかった経験はないでしょうか。

効率的に受験勉強を進めるためには、計画を立てることが重要です。

学習計画を立てると、やるべきことが可視化されたり、着実に勉強が進められたりとメリットがたくさんあります。

ここからは、学習計画を立てるメリットについて確認しましょう。

勉強計画を立てるメリット1.やるべきことが一目で整理できる

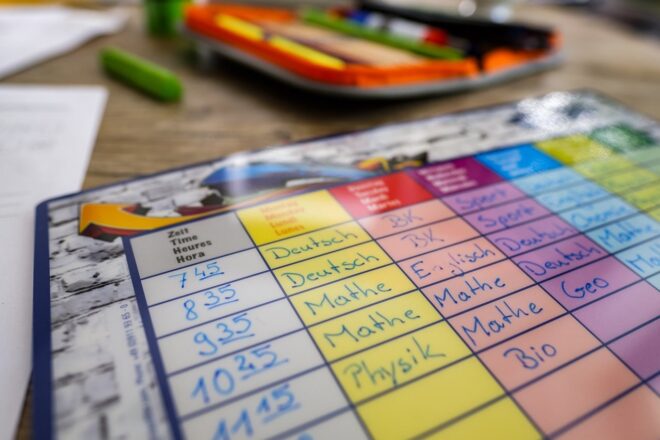

勉強計画を立てると何をどのくらい勉強すれば良いのか、やるべきことが一目で整理できます。

「今日はこの範囲を」「明後日はあの単元を」と取り組む内容が事前にわかるので、効率的に勉強を進めることが可能です。

ダラダラと過ごしたり、同じ科目ばかり勉強したりするのも防ぐ効果も期待できます。

勉強計画を立てるメリット2.目標達成に向けて着実に取り組める

勉強計画を立てることで、受験に向けて確実に取り組むことが可能です。

計画に沿って着実に勉強を進めれば、目標に対する不安や焦りを軽減でき、落ち着いた状態で試験本番に臨めます。

また、単元ごとに目標を設定すると、試験の範囲間違いや勉強漏れも防げます。

勉強計画を立てるメリット3.計画を完了するたびに達成感が得られる

勉強計画に沿って1つずつ目標をクリアしていけば、毎回達成感を味わえます。

計画を立てずに闇雲に勉強していると、達成感が得られず、モチベーションが下がるかもしれません。

特に長期にわたる受験勉強では、達成感がモチベーション維持の大きな支えとなります。

進捗状況が可視化できると、自信にもつながり、次の目標に向けて意欲的に取り組めるようになるでしょう。

勉強計画を立てるメリット4.勉強のペースがつかみやすくなる

勉強計画を立てることで、机に向かい始めたときから効率良く勉強できます。

特に毎日勉強する習慣がついていない人ほど、机に座っても「何をどこから勉強を始めれば良いのか」と迷いがちです。

しかし、事前に計画を立てれば、その日に取り組むべき内容を考える必要がありません。

勉強内容を毎回考えずに済むので、思いつきで手を動かす無駄な時間も減らせます。

勉強計画の立て方でよくある失敗例

どれほどやる気を持って勉強を始めても、「思った通りに進まない」「気づいたら計画が崩れていた」となってしまうのは珍しいことではありません。

つまづきの多くは、やる気の問題ではなく勉強計画の立て方に問題があります。

例えば、勉強計画を立てたことで安心してしまい実行に移せていなかったり、完璧を求めすぎて少しのズレで気持ちが折れてしまったり。

ここでは、受験生が陥りがちな勉強計画の落とし穴を紹介します。

勉強計画の立て方失敗例1.計画を立てるだけで満足してしまう

「勉強計画を立てたから、準備は完璧」と感じてしまうことはないでしょうか。

カレンダーやノート、アプリでスケジュールを組む作業に力を入れすぎて、実際の勉強に手が回らないことはよくある失敗例の一つです。

勉強計画は目標達成のための手段であり、実行してこそ意味があります。

計画は一度作って終わりではなく、実行・振り返り・修正のサイクルを回すことが大切です。

対策としては、日々の計画に「できた・できなかった」の記録欄を設け、週に1回は自分の学習進度を確認する時間を確保しましょう。

振り返りを通じて現実とのギャップを知ることで、次の行動がより意味あるものになります。

勉強計画の立て方失敗例2.完璧主義になりすぎて計画が続かない

「計画通りにやらなきゃ意味がない」「1日崩れたら全部やり直し」と完璧主義に陥って、計画が逆に自分を苦しめてはいないでしょうか。

完璧主義の人はわずかな遅れや未達を失敗と捉え、自分を責めがちです。

勉強そのものへの意欲が低下し、せっかく作ったスケジュールが破綻してしまうことも少なくありません。

勉強計画がズレることを前提で余白のある計画を作ることが大切です。

例えば、週単位で1日分の予備日を設けるなど緩めの目標設定をしましょう。

最初から100点の計画を目指すより、柔軟に動かせる70点の計画の方が結果的に続きます。

計画は自分を追い詰めるものではなく、勉強する道を示すナビゲーションだと捉えましょう。

勉強計画の立て方失敗例3.苦手科目を後回しにしてしまう

得意な科目や好きな分野ばかり勉強していないでしょうか。

苦手科目を放置すると、成績の底上げができず、総合得点で伸び悩む原因になります。

「自信がない」「勉強してもできる気がしない」など苦手科目に対して心理的なハードルが高いかもしれません。

しかし実際は、小さな達成を重ねることで徐々に慣れていくことが可能です。

苦手科目は、短時間でも良いので毎日触れることをおすすめします。

苦手な科目こそ、早めに少しずつ始めることが合格への近道です。

勉強計画の立て方失敗例4.睡眠時間を削って勉強しようとする

「もっと勉強時間を確保しなきゃ」「寝る時間がもったいない」と思い、睡眠を削っていませんか。

脳は睡眠中に情報を整理し、記憶として定着させる働きを持っています。

睡眠が不足すると集中力や判断力、作業スピードが落ち、結果的に同じ学習内容でも理解が浅くなりがちです。

勉強計画を立てる際は、最初に何時に寝て、何時に起きるかを決めましょう。

1日7〜8時間の睡眠を前提に、残りの時間で効率的に学習スケジュールを組むことが理想です。

長く勉強することが正解ではなく、深く集中してやることが成果につながります。

勉強計画の立て方失敗例5.参考書や問題集ばかり増やしてしまう

「この参考書も良さそう」「あの問題集も買っておこう」と教材だけがどんどん増えていないでしょうか。

不安や他人と比べて焦る気持ちで、多くの参考書に手を出してしまうかもしれません。

しかし、肝心なのは多くの教材を所有することではなく、厳選した1冊を徹底的にやり切ることです。

さまざまな参考書や教材に手を出すと、どれも中途半端になり、結局何も身につきません。

本当に必要な教材を見極め、それを完全に習得するまで繰り返し取り組むことが、効率の良い学習につながります。

大学入試を攻略するために必須の勉強計画の立て方

「計画を立てるには、何から始めれば良いのかわからない」「どのようなスケジュールを組めば良いのか知りたい」など、多くの疑問を抱える受験生も少なくありません。

勉強計画を立てるためには、事前にやるべき勉強量や勉強時間などを知る必要があります。

ここからは、大学入試に向けた具体的な勉強計画の立て方を7ステップで紹介します。

勉強計画の立て方ステップ1. やるべき勉強量を決める

まず、志望校の出題範囲や難易度を確認しましょう。

各科目の現在の学習状況を把握し、どの分野をどこまで学ぶ必要があるかを明確にします。

教科書や参考書の総ページ数や問題数などを確認し、定量的に勉強量を設定してみてください。

「英語の長文を50題解く」「数学の教科書を3章分終わらせる」など具体的に書き残すのがおすすめです。

勉強計画の立て方ステップ2. かかる時間を把握する

ステップ1で決めた勉強量に対して、実際にどのくらいの時間がかかるのかを把握します。

まず、1問解くのにかかる平均時間や1ページ読むのにかかる時間を測定しましょう。

数学の問題集100題を解くのに1題5分かかるとすれば、すべての問題を解くのに約8時間20分かかります。

詳細に勉強時間を把握できればできるほど、勉強計画を立てやすくなります。

勉強計画の立て方ステップ3. おおまかにスケジュールを振りわける

ステップ2で算出した必要時間を基に、週単位や月単位でのおおまかなスケジュールを作成します。

学校の授業や部活動、その他の予定も考慮に入れ、勉強できる時間を正確に把握しましょう。

各科目にバランスよく時間を配分し、苦手科目には多めに時間を割り当てるのがポイントです。

勉強計画の立て方ステップ4. 1日単位のスケジュールを組む

おおまかなスケジュールができたら、それを基に1日単位の詳細な計画を立てます。

集中力が高い午前中に難しい科目や苦手な分野を配置し、昼食後には比較的取り組みやすい科目を配置するなど効率的な時間配分を心がけてください。

また、1時間勉強したら10分休憩するなど、適度な休憩時間も組み込むことを忘れないようにしましょう。

勉強計画の立て方ステップ5. とりあえず3日間実践する

立てた計画を実際に3日間試してみましょう。

3日間という短期間に実践することで、大きな挫折感を味わうことなく、計画の問題点を早期に発見できます。

勉強計画の立て方ステップ6. 達成状況をチェックする

3日間の実践が終わったら、立てた計画と実際の達成状況を比較・分析します。

この段階では、計画通りに進めることよりも、計画の実行可能性を確認することに重点を置いてください。

各タスクにかかった実際の時間や集中力の変化、疲労度などを細かくメモするのがおすすめです。

完璧を求めず、自分の学習スタイルや生活リズムに合った計画だったかを評価しましょう。

勉強計画の立て方ステップ7. 計画を修正する

ステップ6の分析結果を基に、より実行可能で効果的な計画へと修正します。

時間配分が現実的でなかった部分は調整し、効果的だった学習方法はより積極的に取り入れましょう。

朝型か夜型かに合わせて学習時間帯を変更したり、集中力が続く時間に合わせてタスクの区切りを変更したりします。

また、予想外の出来事に対応できるよう、余裕を持たせた計画に修正することも大切です。

修正した計画は再び実践し、定期的に見直しと改善を繰り返すことで、あなたに最適な勉強計画が完成していきます。

もう挫折しない!勉強計画の立て方、6つのコツ

せっかく勉強の計画を立てたのに思うように進まず、挫折した経験はありませんか。

「もうダメだ」「どうせ続かない」と諦めるには、まだ早いです。

勉強の計画を立てるときには、目標から逆算してスケジュールを立てるなどのコツがあります。

早速、挫折しない勉強計画の立て方の6つのコツをチェックしましょう。

大学受験に効くスケジュールのコツ1.目標から逆算してスケジュールを立てる

自分が達成したい目標を決め、そこから逆算して勉強計画を立てることが理想です。

目標が曖昧だと、モチベーションを維持するのが難しくなります。

例えば「英語の偏差値を60にする」という目標を設定したと仮定しましょう。

「毎日1時間英語の勉強をする」「毎週1回英単語テストをする」「1カ月に1冊英文読解問題集を解く」といった具体的な行動計画を立てみてください。

目標を細かく年間、月間、週間、1日単位と分解していくことで、抜けや無駄がない効率的な計画が立てられます。

大学受験に効くスケジュールのコツ2.実現可能なスケジュールを設定する

スケジュールを立てるときには、無理なく続けられるスケジュールであるかどうかを意識しましょう。

ついついタスクを詰め込み過ぎてしまいがちですが、計画に無理がありすぎると、つまずいたときのリカバリーが難しくなります。

予定通りに進まずストレスがたまらないよう、余裕を持った計画を心がけましょう。

大学受験に効くスケジュールのコツ3.優先事項を決める

その日の勉強計画の中で優先すべき科目を決め、重点的に取り組むようにしましょう。

優先順位をつけることで、メリハリのある学習ができ、効率もアップします。

得意科目と苦手科目、重要度が高い科目と低い科目などをわけて、それぞれにどれくらいの時間をかけるのかを決めてみてください。

特に志望校の試験科目や苦手意識のある科目、過去問で間違えた単元などを優先して勉強しましょう。

大学受験に効くスケジュールのコツ4.リフレッシュする日を作る

リフレッシュする日を作って、心身を休めることが長期戦である受験勉強には大切です。

適度に休息を取れば、集中力が回復して学習効率が向上します。

映画鑑賞や家族や友人と過ごすなど自分の体調や勉強状況に合わせて、適度に気分転換をするのがおすすめです。

また、体調を崩したり予定が入ったりなど計画通りに進まないときにも、軌道修正のための調整日を設定しましょう。

1週間の半ばや週終わりの日曜日を調整日に設定すると、こまめに修正ができて便利です。

大学受験に効くスケジュールのコツ5.復習時間を確保する

新しい知識を得るだけでなく、これまでに学習した内容を確実に定着させるためにも、復習の時間を計画に取り入れましょう。

1週間に1日は復習日を設ける、または1日の勉強時間の一部を復習にあてるなど、意図的に時間を作るのがおすすめです。

試験では知識の定着度が問われます。

繰り返し復習することで、記憶の定着率が上がり、効率的な学習につながります。

大学受験に効くスケジュールのコツ6.他者の意見を取り入れる

自分で勉強計画を立てると、偏りが生じたり、抜け漏れがあったりする可能性があります。

一人で検討するよりも第三者に計画を見てもらうと、より現実的で実現可能な計画になります。

自分で計画を立てるのが難しい場合は、先生や塾の講師などの意見を参考にするのがおすすめです。

学習のプロから客観的な指摘を受けられれば、自分にピッタリの効果的な計画が立てることができます。

【科目別】効率的な勉強計画の立て方

「どの科目を、どのタイミングで、どうやって勉強すれば良いのだろうか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

科目別で効率的な勉強計画の立て方を解説します。

科目別勉強計画の立て方1.英語:英単語・英文法の地道な積み重ねがカギ

英語は大学受験において最も配点の高い科目の一つであり、長期的なスケジュールに基づいた学習が欠かせません。

語彙力や文法力、読解力、リスニング力の4技能をバランスよく鍛えるためには、日々の積み重ねが必要不可欠です。

まずは、英単語と英文法の基礎を高2までに仕上げることを意識しましょう。

1日30語程度を繰り返し覚え、週に1度復習することで暗記が定着します。

英文法は、参考書と問題集を組み合わせ理解・演習・復習の3ステップで進めると効果的です。

高3に入ったら、長文読解とリスニングの比重を徐々に増やします。

志望大学の出題傾向をもとに演習を行い、時間配分も含めた実践力を鍛えていきましょう。

科目別勉強計画の立て方2.数学:公式・例題を理解し、基礎固めを重視

数学は、計画的に学習すれば確実に得点源に変えられる科目です。

ただ公式を暗記するだけでは不十分で、なぜその公式が使えるのかを理解し、実際に問題で使いこなせるようになることが重要です。

効率的な勉強計画を立てるには、まず苦手分野の洗い出しから始めましょう。

模試や定期テストを分析し、優先順位をつけたうえで、公式理解・例題・演習・振り返りのサイクルを取り入れます。

毎日のスケジュールに、問題を解く時間と間違えた問題の見直し時間を分けて確保するのがポイントです。

また、志望大学の傾向に合わせた演習も不可欠です。

共通テスト型か記述型かによって計画の立て方も異なります。

無理なく継続できるボリュームで、週単位・月単位で達成目標を設定することで、挫折しにくいスケジュールが完成します。

科目別勉強計画の立て方3.国語:現代文から始め、古文・漢文へと進む

「国語は感覚で解くもの」と思われがちですが、大学受験では論理的な読解力と基礎知識が問われます。

現代文では、本文を正確に読み取り、設問の意図を掴む練習を重ねることが必要です。

勉強計画を立てる際には、まずは現代文を中心に週2〜3回のペースで演習をしましょう。

要約トレーニングや設問分析を通じて、読み方の技術を磨いていきます。

次に古文や漢文は、基礎文法と単語を地道に覚え、短文から読解に進む構成が理想です。

古文や漢文は暗記で点が取れる分野なので、学習スケジュールに週1回の復習日を設けるなど、反復を重視した設計にすると効果的です。

得点を安定させるには、バランスよく3分野すべてに触れられるよう予定を立てることをおすすめします。

科目別勉強計画の立て方4.理科:単なる暗記で終わらせず演習も大事

理科は、生物・化学・物理・地学など選択科目によって特性が異なるため、それぞれに合った学習計画が必要です。

ただし、共通して用語の暗記で終わらせないようにしましょう。

知識を使える形で定着させるためには、演習とのバランスが不可欠です。

化学では、用語の暗記や反応式の理解、計算問題の演習と順に学習することが基本です。

物理では、公式の導出やグラフの理解が重要となるため、図解を交えて学ぶ時間もスケジュールに組み込みましょう。

理科は、基礎的な知識が次の単元の理解につながる、積み上げ式の側面が強い科目です。

最後に伸びる科目だとされており、高3夏以降に一気に得点力を上げる生徒も少なくありません。

計画の中で見直し日を設け、知識の抜けや誤解を定期的に補完するようにしましょう。

科目別勉強計画の立て方5.地歴公民:効率的な暗記できるかが勝負

地歴公民は、とにかく覚える量が多く、計画の立て方を間違えると受験までに間に合わない事態に陥りがちです。

暗記科目ですが、用語を詰め込むのではなく、時代の流れを意識して覚えることをおすすめします。

日本史なら、年号や用語だけでなく、時代の背景や因果関係をセットで押さえること。

世界史も、テーマ別整理・流れの把握・人物や用語の関連づけのステップで進めると、知識が長期的に定着します。

公共や政治経済、倫理は、用語の定義を言葉で説明できるレベルまで理解することを目指しましょう。

計画の中では、1日1テーマ・週に1回まとめテストのように、アウトプットと復習をセットにしたスケジューリングが効果的です。

覚える範囲が広いため、無理のないペース配分を意識しつつ、模試や過去問で使える知識に変えていくことが成功の鍵です。

勉強計画の立て方に関するQ&A

ここからは、勉強計画の立て方に関する質問に答えていきます。

大学受験スケジュールに関するQ1.受験生は1日に何時間勉強すれば良いの?

A1.受験生が1日にどれくらい勉強するべきかどうかは、個人の状況や学力、目標によって異なります。

平日は、学校の授業や宿題を含めて、3〜5時間程度の勉強時間を確保することが理想です。

学校がない休日は、より集中して勉強できるので、6〜10時間程度の勉強を目指しましょう。

大学受験スケジュールに関するQ2.大学受験の計画は文型と理系で違うの?

A2.大学受験の計画は文系と理系で異なります。

文系は暗記する量が多く、定期的な復習と記憶の定着がポイントです。

理系は、計算や問題演習に時間をかける必要があります。

計画を立てるときには、志望校の入試科目や配点を確認して各科目にどれくらいの時間をかける必要があるのかを考えましょう。

大学受験スケジュールに関するQ3.上手な休憩の取り方はあるの?

A3.勉強の効果を最大化するためには、上手に休憩を取ることが重要です。

1時間に1回程度、10〜15分の休憩をこまめに取りましょう。

休憩中は軽く体を動かしたり、水分補給をしたりすることで、集中力が維持できます。

眠気を感じたら、無理に勉強を続けるのではなく、短い仮眠を取るのも効果的です。

勉強計画を立てることが大学受験合格への近道になる

大学受験合格への近道は、しっかりとした勉強計画を立てることです。

計画を立てることは、勉強の効率を上げるだけでなく、不安や焦りを軽減できるなど精神面でのサポートにもなります。

ただし、最初から完璧な計画を立てようとしすぎないことも大切です。

実行しながら少しずつ調整していき、自分に最適な勉強計画を見つけましょう。

「自分で計画が立てられない」「計画を立てたけど、上手くいかない」などのお悩みがあるなら、ポラリスアカデミアにご相談ください。

ポラリスアカデミアでは、あなた専属の受験コンサルタントが合格マニュアルを作成し、最短で志望校合格できるように全力でサポートします。

無料受験相談は随時受け付けておりますので、気になる方はお問い合わせください。

ポラリスアカデミアのLINE公式アカウントから、たった1分で簡単に予約が可能です。