学校配布の参考書でどこまで合格に近づける?参考書を買うべき?

「学校で配られた参考書、たくさんあるけど、これで本当に大学合格できるのかな?」

「周りの友達は市販の参考書を買いまくってるけど、私も買うべき?」

こんな疑問を抱えていませんか?

多くの受験生が直面するこの悩みは、とても自然なことです。

学校から配布される参考書は、膨大な量をカバーしており、一見すると十分な教材に思えます。

しかし、果たしてそれだけで志望校合格までたどり着けるのか、不安になるのも無理はありません。

私もこれまで多くの受験生を指導してきましたが、学校配布の参考書を最大限に活用し、見事合格を掴み取った生徒もいれば、途中で市販の参考書に切り替えて成功した生徒もいます。

重要なのは、「自分にとって最適な教材の活用法」を見極めることです。

今回は、私の経験と、多くの合格者、そして私が指導してきた生徒たちが実践し、見事志望校合格を勝ち取った「学校配布の参考書でどこまで合格に近づける?参考書を買うべき?」というテーマを徹底解説します。

皆さんが本当に「合格」に繋がる、賢い参考書選びと活用法を見つけられるよう、具体的なステップでお伝えしていきますね!

学校配布の参考書の「強み」と「弱み」

まず、学校で配布される参考書が持つ特性を理解しましょう。これらを把握することで、皆さんの学習戦略がより明確になります。

学校配布参考書の「強み」

- 基礎固めに最適: 多くの学校配布参考書は、教科書に準拠しており、基礎事項の網羅性が高いのが特徴です。特に、高校のカリキュラムに沿って作られているため、学校の授業と連動させて基礎を固めるには非常に有効です。

- コストパフォーマンス: 新たに購入する必要がないため、経済的な負担がかかりません。これは、受験生の家計にとって大きなメリットです。

- 授業との連携: 授業で解説される内容と直接結びついているため、先生の解説を書き込んだり、復習の際に授業内容を思い出しやすかったりします。

- 「やり込みやすさ」: 配布された時点で「これを使わなければ」という意識が働きやすく、結果的に一冊を徹底的にやり込む習慣に繋がりやすいです。多くの教育研究機関が、「複数の教材を中途半端にやるよりも、一冊を完璧にやり込む方が学習効果が高い」と指摘しています。

学校配布参考書の「弱み」

- 解説の質と量: 一般的に、市販の参考書に比べて解説が簡潔すぎたり、応用問題の解説が不足していたりする場合があります。特に独学で進める際には、疑問点が解決しにくいことがあります。

- 問題の難易度とバリエーション: 学校配布の問題集は、教科書の範囲を網羅するための基本的な問題が中心になりがちです。そのため、難関大学の入試で問われるような応用問題や思考力を問う問題の演習が不足する可能性があります。

- 志望校とのミスマッチ: 学校配布参考書は、あくまで一般的な高校カリキュラムに基づいています。皆さんの志望校が特定の分野を重視していたり、特殊な出題形式を採用していたりする場合、その対策には不十分となることがあります。

- 「自分に合うか」の個人差: 市販の参考書のように多様な選択肢がないため、自分の学習スタイル(視覚型、聴覚型、記述型など)や好み(レイアウト、文字の量、図の多さなど)に合わない可能性があります。合わない教材は、学習効率を下げ、モチベーション低下に繋がりかねません。

学校配布参考書で「合格」に近づくための戦略的活用法

学校配布の参考書だけで合格を目指すことは十分に可能です。重要なのは、その「強み」を最大限に活かし、「弱み」を補う戦略的な学習を行うことです。

戦略1:基礎の徹底!「学校教材完璧主義」を目指す

- 活用法: 学校配布の教科書、傍用問題集、資料集などを徹底的にやり込み、穴がない状態にすることを目指しましょう。特に、基本事項や公式、用語の定義などは、完璧に説明できるレベルまで理解を深めることが重要です。

- 理由: 難関大学の入試問題も、結局は基礎の応用です。基礎が盤石であれば、どんな応用問題にも対応できる土台ができます。多くの合格者が、「基礎の徹底が最も重要だった」と語るのはそのためです。

- 具体的な実践:

- 教科書の単元ごとに、配布された問題集を最低3周以上解き、全問正解できるまで繰り返す。

- 間違えた問題は、解説を読んで理解するだけでなく、なぜ間違えたのか(知識不足、理解不足、ケアレスミスなど)を分析し、類似問題を解く。

- 教科書の章末問題や発展問題にも挑戦し、基礎知識の応用力を試す。

戦略2:「アウトプット重視」で定着度を高める

- 活用法: 知識をインプットするだけでなく、問題を解くというアウトプットの機会を増やし、知識の定着を図りましょう。

- 理由: 人間の脳は、アウトプットする時に最も記憶が強化されると言われています(「テスト効果」など)。問題を解くことで、自分の理解度を確認し、弱点を明確にすることができます。

- 具体的な実践:

- 学校の定期テストや小テストを最大限に活用し、「本番」と捉えて全力で臨む。

- 先生に質問したり、友達に教えたりする機会を積極的に作る(「教えることで自分の理解が深まる」という研究結果もあります)。

- 配布された問題集だけでなく、教科書の例題や類題を自力で解く練習を繰り返す。

戦略3:定期的な「自己分析」で足りない部分を炙り出す

- 活用法: 模試や定期テストの結果を徹底的に分析し、学校配布の教材だけではカバーしきれていない「弱点」や「志望校とのギャップ」を明確にしましょう。

- 理由: 自分の現状を客観的に把握し、学習計画を最適化するためには、定期的な振り返りが不可欠です。これにより、学習の方向性がブレることを防ぎます。

- 具体的な実践:

- 模試の成績表が返却されたら、科目別・分野別の得点率や正答率を詳細に確認。特に「正答率が高いのに自分が間違えた問題」は、最優先で復習し、学校教材でその知識がカバーされているかを確認。

- 志望校の過去問を解き、学校配布教材で学んだ知識だけで対応できるか、足りない知識や思考力がないかを検証する。

市販の参考書は「補完材」として賢く選ぶべきか?

上記の戦略を実践した上で、「それでも足りない」と感じる部分があれば、市販の参考書を「補完材」として検討する価値は大いにあります。

市販参考書を検討すべき「サイン」

- 学校配布教材の解説だけでは理解できない部分がある:

- 特定の概念や解法が、学校配布教材の解説だけではどうしても腑に落ちない場合、より詳細で分かりやすい解説が載っている市販の講義系参考書(例:数学の「〇〇が面白いほどわかる本」など)を検討しましょう。

- 志望校のレベルや傾向に対応できていないと感じる:

- 過去問を解いてみて、学校配布の問題集とは異なる形式の応用問題や、より深い思考力を問う問題が出題されている場合、それらに特化した市販の演習書や難関大対策問題集が必要になります。

- 特に、英語の長文読解や国語の現代文で、学校配布教材だけでは文章量が不足していると感じる場合も検討の余地ありです。

- 特定の苦手分野を徹底的に克服したい:

- 模試の分析で、特定の分野(例:物理の電磁気、世界史の文化史など)が壊滅的に苦手で、学校配布教材だけでは演習量が足りない場合、その分野に特化した市販の問題集が有効です。

- 自分の学習スタイルに合わないと感じる:

- 学校配布教材のレイアウトや解説形式がどうしても合わず、ストレスを感じる場合、より視覚的に分かりやすいもの、あるいは記述量が多いものなど、自分に合ったスタイルの市販参考書を探すのも一つの手です。

市販参考書を選ぶ際の「鉄則」

市販の参考書を選ぶ際は、決して周りの意見や人気ランキングだけで選ばず、以下の鉄則を守りましょう。

- 「目的」を明確にする: 「この参考書で、具体的に何を解決したいのか?」という目的を明確にしましょう。(例:「英語長文の速読力向上」「数学の確率の苦手克服」など)

- 「自分のレベル」に合わせる: 難しすぎても簡単すぎても非効率です。書店で実際に中身を見て、問題が半分くらい解けて、解説を読めば理解できるレベルのものが最適です。

- 「解説の質」を最重視: どんなに問題が良くても、解説が理解できなければ意味がありません。自分が納得できる、丁寧で分かりやすい解説が載っているかを確認しましょう。

- 「1冊を完璧に」の意識: 何冊も買うのではなく、本当に必要な1冊を厳選し、それを徹底的にやり込む覚悟を持ちましょう。「参考書コレクター」になっては意味がありません。

まとめ:学校配布教材は「土台」、市販教材は「足りない部分を補う薬」

受験生の皆さん、学校配布の参考書は、皆さんの受験勉強の「強固な土台」となり得る非常に重要な教材です。

基礎を徹底し、繰り返し活用することで、合格に必要な学力の大部分を身につけることは十分に可能です。

しかし、志望校のレベルや個人の学習状況によっては、その土台だけでは足りない部分が出てくることもあります。

その際に、市販の参考書は、「足りない部分を補うための、的を絞った薬」として賢く活用すべきものです。

今回ご紹介した戦略的活用法と、市販参考書を選ぶ際の鉄則を参考に、皆さんの学習状況に合わせて、最適な教材を選び、最大限に活用してください。

周りに惑わされず、「自分にとって何が最も効率的か」という視点を常に持ち続けることが、志望校合格への一番の近道です。

さあ、今日から学校配布の参考書を味方につけ、必要であれば最適な「薬」も取り入れながら、自信を持って学習に取り組み、志望校合格を掴み取りましょう!

大学受験で悩むすべての受験生へ

ポラリスアカデミア南千里校では無料受験相談を実施しています!

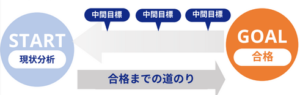

志望校から現状を逆算し、「あなただけのオリジナル合格計画」を作成します。

「今の自分を変えたい!」

「合格までの計画を立てたい!」

と少しでも思うことがあれば、南千里校でお話を聞かせてください!

連絡先はこちらから登録できます!

今ならなんと!

10月12日(日)にあの吉村学長が南千里校で1:1の個別受験相談をしてくれます!

詳しくはこちら!

指導歴12年の校舎長があなたの逆転合格をサポート

少しでもポラリスアカデミア南千里校に興味がわいた方は、

無料の受験相談に足を運んでいただけると嬉しいです。

今までの経験から、あなたにあった最適な学習プランを探っていきます!

ポラリスアカデミア南千里校では、尾崎校舎長が無料受験相談をしています!

「合格に向けて自分にあった勉強法を教えて欲しい!」

「E判定だけど京阪神、医学部、関関同立に逆転合格したい!」

「勉強しているのに成績があがらない!」

といった、質問に一つ一つ丁寧に答え、

あなたの志望を現実にする勉強方法や勉強の戦略を提案いたします!!

また、

「そもそも何を勉強すればいいかわからない…」

「今まで勉強をサボってきてしまった…」

「もう受かる気がしない…」

といった、勉強に関わるどんな小さなお悩みでも構いませんので、

ぜひ相談してください!

お申し込みは、

下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、

南千里校(070-5361-0669)に直接お電話ください‼