共通テストは「癖」がある!大学受験の傾向と対策を徹底解説

「共通テストって、なんかセンター試験と違うんでしょ?」

「どう対策すればいいのか、いまいちピンとこないんだよね…」

こんな風に感じている人はいませんか?2021年から始まった大学入学共通テストは、それまでのセンター試験とは異なる「癖」を持っています。

この「癖」を理解し、適切な対策を立てられるかどうかが、皆さんの共通テストの得点を大きく左右します。

私はこれまで多くの受験生を指導してきましたが、共通テストで高得点を取る生徒たちに共通していたのは、この「癖」を早い段階で把握し、対策に落とし込んでいたことです。

彼らは、闇雲に問題を解くのではなく、共通テストが求める能力を効率的に鍛え上げていたんです。

今回は、私自身の経験と、多くの合格者、そして私が指導してきた生徒たちが実践し、見事共通テストで目標点を突破した「共通テストの傾向と対策」を徹底解説します。

皆さんが共通テストの「癖」を攻略し、高得点を掴み取れるよう、具体的なロードマップでお伝えしていきますね!

共通テストの「癖」とは?センター試験との決定的な違い

共通テストは、単に知識を問うだけのセンター試験とは異なり、文部科学省が定める「思考力、判断力、表現力」を重視しています。これが共通テストの最も大きな「癖」であり、対策の鍵となります。

具体的には、以下の3つのポイントが挙げられます。

・「情報処理能力」重視:

- 資料の多様化: 図、グラフ、表、地図、写真、複数の文章など、多様な形式の資料を読み解き、統合して解答を導き出す問題が増えました。これは、現代社会で求められる多角的な情報処理能力を測る意図があります。

- 問題文・設問文の複雑化: 会話形式の長い問題文や、実験・考察のプロセスを問う問題など、一見して何を問われているのか分かりにくい問題も多く、必要な情報を素早く正確に読み取る力が求められます。

・「思考力・判断力」重視:

- 暗記だけでは通用しない: 知識をただ覚えているだけでは解けない、応用力や思考力を問う問題が増加しました。複数の知識を組み合わせて考察したり、与えられた情報から論理的に判断したりする力が問われます。

- 正解肢の「吟味」: 選択肢がすべて一見正しそうに見える「紛らわしい選択肢」や、最も適切なものを選ぶ「最適解」を求める問題が増えました。これは、細かなニュアンスを判断する力を測るものです。

・「時間配分」のシビアさ:

- 問題量増加: 全体的に問題量が増加し、特に英語リーディングや現代文などでは、時間内にすべてを読み切ることが困難なケースが増えました。

- 難易度の上昇: 一部の問題で思考に時間がかかるため、時間配分の戦略が非常に重要になります。

私も共通テストの試行調査が始まった頃は、「これはセンター試験とは別物だ」と強く感じました。

この「癖」を理解せず、従来の暗記学習ばかりに偏ると、本番で大きくつまずくことになります。

共通テストの「癖」を攻略!科目別戦略的対策

それでは、共通テストの「癖」を踏まえ、各科目の具体的な対策を見ていきましょう。

1. 英語:読解の「スピード」と「正確性」が鍵

共通テスト英語は、リーディング、リスニングともに「大量の情報」を「限られた時間」で処理する能力が問われます。この「時間との戦い」が最大の癖です。

- 傾向の「癖」:

- リーディング: 配点が高く、文章量が大幅に増加。グラフや広告、レビューなど多様な形式の資料が出題され、複数の文章を比較・統合する問題も頻出。設問は、本文中の情報を探すだけでなく、筆者の意図や要旨を把握する思考力を問うものが多い。

- リスニング: センター試験よりも配点が高く、読み上げ回数が1回のみの問題が増加。ネイティブスピーカーの自然な会話速度に近いものが多く、図やグラフ、表を用いた問題も出題される。

- 攻略の「対策」:

- 速読力の徹底強化: 英語長文を「前から読んで理解する」スラッシュリーディングや、音読・シャドーイングを毎日継続する。多くの研究で、音読が読解スピードと理解度向上に効果的であることが示されています。英文解釈の正確性も同時に高めましょう。

- 情報処理練習: 図、グラフ、表など、多様な形式の資料を含む問題を繰り返し解き、必要な情報を素早く抽出する練習をする。「設問先読み」で、本文を読む前に何を探すべきか明確にする習慣をつけましょう。

- リスニングの「量」と「質」: 毎日欠かさず英語を聞く習慣(ニュース、ポッドキャスト、映画なども活用)をつける。スクリプトを見ながら、ディクテーションやシャドーイングを行い、聞き取れなかった箇所を特定し、発音と意味を結びつける練習をすると効果的です。

- 時間配分戦略: リーディングでは、各大問に割く時間をあらかじめ決め、解く順番も戦略的に決めておく。模試や過去問演習で時間を計り、体に染み込ませましょう。

2. 数学:基礎概念の「本質理解」と「思考プロセス」が鍵

共通テスト数学は、センター試験に比べて日常生活や社会現象と関連付けた問題、会話形式の問題が増え、単なる計算力だけでなく、問題解決に至る思考プロセスを重視する傾向があります。

- 傾向の「癖」:

- 「思考力・判断力・表現力」重視: 公式の丸暗記では解けない問題、定義や定理の本質を理解しているかを問う問題が増加。問題解決のプロセスを問う問題も多い。

- 問題文の状況設定が複雑化: 現実の事象や実験データと結びつけた問題が多く、問題文が長い傾向にある。

- 誘導形式の変化: 段階的に解答を導く形式は維持されているが、途中の誘導で思考を要する場面が増えた。

- 攻略の「対策」:

- 「なぜそうなるのか」を追求: 公式や定理を覚えるだけでなく、その意味や導出過程を理解するまで深掘りする。教科書レベルの基礎概念の理解を徹底しましょう。

- 問題文の「状況把握」練習: 長い問題文や会話形式の問題を読み解き、必要な情報を整理する練習を積む。図やグラフを自分で書いて状況を整理する習慣をつけましょう。

- 共通テスト形式演習: 共通テストの過去問、試行調査問題、大手予備校の予想問題集を繰り返し解き、特有の出題形式に慣れる。特に、与えられた情報から「何を読み取るべきか」を意識して取り組むと良いでしょう。

- 計算力と正確性の強化: 複雑な計算を正確に素早くこなす練習は必須。ケアレスミスを防ぐために、途中式を丁寧に書く習慣をつけ、見直しを徹底しましょう。

3. 国語:現代文は「構造把握」、古文・漢文は「基礎知識」の深掘りが鍵

共通テスト国語は、現代文で読解の「質」が、古文・漢文で「知識の活用」が重視される傾向が強まりました。

- 傾向の「癖」:

- 現代文: 複数の文章を比較検討する問題、図やグラフを読み解く問題など、多様な情報源から共通点や相違点を見つける力が問われる。論理的な文章の構造理解、筆者の主張の把握がより重要に。

- 古文・漢文: 注釈が丁寧になった分、本文の読解や基礎知識(単語、文法、句形)の正確な理解が求められる。文学史などの知識問題は減少傾向。

- 攻略の「対策」:

- 現代文の「論理的読解」: 筆者の主張、具体例、対比、因果関係など、文章の構造を意識して読む訓練を積む。特に接続詞や指示語、表現の言い換えに注目し、本文中の根拠を見つける練習を徹底しましょう。

- 古文・漢文の「基礎知識」完璧化: 古文単語、古典文法(特に助動詞・助詞)、漢文の句形は、共通テストでも変わらず非常に重要です。これらを完璧にすることで、安定した得点源となります。文法参考書や単語帳を繰り返し学習し、知識を定着させましょう。

- 複合問題への対応: 複数の文章や資料から情報を整理・分析する問題に対応するため、普段から異なる情報源を比較検討する練習を行いましょう。

- 時間配分練習: 現代文は時間切れになりやすいため、各大問に割く時間を厳守する練習を積む。古文・漢文で時間を節約し、現代文に回す戦略も有効です。

4. 理科(物理・化学):探究的な「実験考察力」と「正確な応用力」が鍵

共通テストの理科は、日常生活や実験と関連付けた問題が多く、単に知識を問うだけでなく、与えられた情報から考察し、論理的に解答を導き出す「探究的な思考力」が問われます。

- 傾向の「癖」:

- 実験考察問題の増加: 実験の手順や結果に関する記述が長く、そこから考察して解答を導く問題が多い。

- グラフ・表の読み取り: 実験データや現象をグラフや表で示し、そこから必要な情報を読み取る能力が問われる。

- 原理原則の理解: 公式の適用だけでなく、その物理的・化学的意味を理解しているかが問われる。

- 攻略の「対策」:

- 「原理原則」の本質理解: 公式を丸暗記するのではなく、「なぜそうなるのか」という理由や、その物理的・化学的な意味を理解するまで深掘りしましょう。

- 実験考察問題の演習: 問題集や過去問で、実験の手順や結果が記述された問題に多く触れ、「どこが実験の目的か」「どのデータが何を意味するか」を読み取る練習を積む。自分で実験の流れを想像してみるのも有効です。

- グラフ・表の正確な読み取り: 軸の名前、単位、目盛り、データの変化の傾向などを正確に読み取る練習をしましょう。

- 問題文の条件・設定の把握: 問題文の長い設定を正確に読み解き、必要な情報とそうでない情報を見極める練習が重要です。

5. 地歴公民:多角的な「資料分析力」と「概念理解」が鍵

共通テストの地歴公民は、単なる用語の暗記だけでなく、資料(史料、統計、地図、グラフなど)を多角的に分析し、歴史的・地理的・公民的概念と結びつけて考察する力が求められます。

- 傾向の「癖」:

- 資料・史料問題の多様化: 図表、グラフ、写真、絵画、古文書など、多様な資料から情報を読み取り、その背景や意味を考察する問題が頻出。

- 複数情報の関連付け: 複数の資料や出来事を関連付けて考察する問題、異なる時代や地域を比較する問題が増加。

- 「なぜそうなったのか」の理解: 用語の暗記だけでなく、その出来事の背景、原因、結果、影響など、歴史の流れや概念の本質を理解しているかが問われる。

- 攻略の「対策」:

- 「資料分析力」の強化: 過去問や予想問題集で、多様な資料問題に積極的に触れる。資料から「何が読み取れるか」「何が言えるか」を自分で書き出す練習をすると良いでしょう。

- 「横断的・多角的」な学習: 時代や地域ごとの通史学習に加え、経済史、文化史、外交史など、テーマごとに横断的に学習し、知識を多角的に整理しましょう。異なる時代の出来事を比較する練習も効果的です。

- 「因果関係」の理解: 出来事を単体で覚えるのではなく、「なぜその出来事が起こったのか」「その結果どうなったのか」という因果関係を意識して学習する。

- 「用語の本質理解」: 用語の意味を正確に理解し、似たような用語や紛らわしい人名・地名を区別できるよう、常に確認しながら学習を進めましょう。

まとめ:共通テストの「癖」を理解し、戦略的に高得点を掴み取ろう!

受験生の皆さん、共通テストは、確かに「癖」のある試験です。

しかし、この「癖」は、皆さんが現代社会で求められる「情報処理能力」「思考力」「判断力」を測るためのもの。

裏を返せば、この能力を効率的に鍛えることで、高得点を掴み取れるということです。

今回ご紹介した各科目の「傾向の癖」と「攻略の対策」は、私自身の経験と、多くの合格者、そして私が指導してきた生徒たちが実践し、見事共通テストの目標点を突破した方法です。

これらの戦略を日々の学習に意識的に取り入れ、計画的に実行することで、君たちの共通テストの得点は着実に伸びていくはずです。

さあ、今日から共通テストの「癖」を理解し、戦略的に対策を進めて、自信を持って本番に臨み、合格を掴み取りましょう!

大学受験で悩むすべての受験生へ

ポラリスアカデミア南千里校では無料受験相談を実施しています!

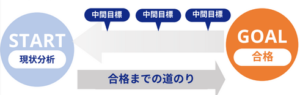

志望校から現状を逆算し、「あなただけのオリジナル合格計画」を作成します。

「今の自分を変えたい!」

「合格までの計画を立てたい!」

と少しでも思うことがあれば、南千里校でお話を聞かせてください!

連絡先はこちらから登録できます!

今ならなんと!

10月12日(日)にあの吉村学長が南千里校で1:1の個別受験相談をしてくれます!

詳しくはこちら!

指導歴12年の校舎長があなたの逆転合格をサポート

少しでもポラリスアカデミア南千里校に興味がわいた方は、

無料の受験相談に足を運んでいただけると嬉しいです。

今までの経験から、あなたにあった最適な学習プランを探っていきます!

ポラリスアカデミア南千里校では、尾崎校舎長が無料受験相談をしています!

「合格に向けて自分にあった勉強法を教えて欲しい!」

「E判定だけど京阪神、医学部、関関同立に逆転合格したい!」

「勉強しているのに成績があがらない!」

といった、質問に一つ一つ丁寧に答え、

あなたの志望を現実にする勉強方法や勉強の戦略を提案いたします!!

また、

「そもそも何を勉強すればいいかわからない…」

「今まで勉強をサボってきてしまった…」

「もう受かる気がしない…」

といった、勉強に関わるどんな小さなお悩みでも構いませんので、

ぜひ相談してください!

お申し込みは、

下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、

南千里校(070-5361-0669)に直接お電話ください‼