現役生必見!大学受験の過去問で「合格のイメージ」を掴む戦略的分析法

「過去問を解いているんだけど、なんか手応えがない…」

「解説読んでも、結局どうすれば合格に近づけるのか、いまいちピンとこないんだよね…」

こんな風に感じている人はいませんか?

大学受験を控えた現役生にとって、過去問はまさに本番への「羅針盤」のような存在。

でも、ただ漠然と解いているだけでは、その羅針盤が指し示す「合格の道」は見えてこないものです。

私はこれまで多くの受験生を指導してきましたが、合格する生徒たちに共通していたのは、過去問を「合格のイメージ」を掴むための戦略的なツールとして活用していたことです。

彼らは単に問題を解くだけでなく、その奥に隠された「合格へのヒント」を徹底的に分析していたんです。

今回は、現役生の皆さんのために、大学受験の過去問で「合格のイメージ」を明確にするための戦略的分析法を徹底解説します。

皆さんが過去問から最高の学びを得られるよう、具体的なステップでお伝えしていきますね!

なぜ「合格のイメージ」が重要なのか?

過去問を解くことの最終目標は、入試本番で合格点を取ることですよね。

しかし、多くの受験生は、この「合格点」が単なる数字の羅列にしか見えていません。

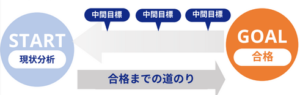

「合格のイメージ」とは、単に合格点を取ることではなく、「入試当日に、どの問題を、どれくらいの時間で、どう解けば、合格点に届くのか」という具体的な戦略と、それを実行できる自分の姿を想像できることを指します。

このイメージが明確であればあるほど、日々の学習の質は飛躍的に向上します。

例えば、ある大学の入試で「英語の長文は2題、数学の大問は4題で、それぞれ配点が高い」という傾向が分かるとします。このとき、「英語の長文は、1題あたり20分で読む練習をしよう」「数学は、苦手な図形よりも得意な微積に時間をかけよう」といった具体的な戦略が立てられるようになります。

この「合格のイメージ」がないと、君たちの学習は「暗闇の中をさまよう」ことになってしまいます。漠然とした不安を解消し、自信を持って本番に臨むためにも、過去問による「合格のイメージ」の構築は不可欠なんです。

合格のイメージを掴む!過去問「戦略的分析法」5つのステップ

それでは、具体的に「合格のイメージ」を掴むための過去問の「戦略的分析法」を、5つのステップで解説していきます。

ステップ1:時間・環境設定!「本番モード」で解く

過去問は、ただ問題を解くだけではもったいない!入試本番のシミュレーションとして活用し、「本番モード」で解くことが、リアルな「合格のイメージ」を掴む第一歩です。

- なぜ重要なのか?

- 本番と同じ制限時間で解くことで、時間配分の感覚を養えます。これは、焦りやすい入試本番で冷静に問題に取り組むための訓練になります。

- 実際の試験時間帯(例:午前中の早い時間)に解くことで、集中力の持続力や、時間帯による自分のパフォーマンスの変化を把握できます。

- 試験会場に近い静かな環境で解くことで、集中力を高める練習にもなります。これは、入試における心理的要因の重要性を指摘する研究でも裏付けられています。

- 具体的な実践方法

- 時間厳守: ストップウォッチを使い、実際の試験時間通りに解くこと。途中で休憩を挟んだり、延長したりは絶対にしない。

- 環境整備: 自宅で解く場合も、できる限り本番に近い静かな環境を整える。スマホや漫画など、誘惑になるものは視界に入れないようにしましょう。

- 連続科目演習: 可能であれば、本番と同じ科目順で連続して解く練習も効果的です。例えば、数学の後に物理、英語の後に国語といった形で。

ステップ2:徹底「自己分析」!弱点と傾向を炙り出す

問題を解き終わったら、すぐに解説を見るのはNG!まずは君自身の解答を徹底的に自己分析し、「なぜその点数になったのか」「どこに弱点があるのか」を具体的に炙り出すことが、次の学習に繋がる最も重要なステップです。

- なぜ重要なのか?

- 自分の解答と真摯に向き合うことで、「自分の思考プロセス」のどこに誤りがあったのかを明確にできます。これは、単に答えが合っているか間違っているかだけでなく、理解度や解答の質を高める上で不可欠な作業です。

- 「できたつもり」になっている問題も、実は時間がかかりすぎたり、たまたま正解だったりすることがあります。これらも分析することで、真の実力と課題が浮き彫りになります。

- 大手塾の指導経験から言えることですが、自己分析を丁寧にやる生徒ほど、着実に成績を伸ばしていきます。

- 具体的な実践方法

- 正確な自己採点と記録: 大問ごとの得点、合計点、そして正答率などを詳細に記録しましょう。合格最低点と自分の点数を比較することも忘れずに。

- 「なぜ間違えたか」の徹底分析:

- 知識不足: 単語、公式、年号などが分からなかったのか?(例:「〜年史、覚えてなかった」)

- 理解不足: 問題の解法が分からなかったのか、文章の意味が正確に取れなかったのか?(例:「この問題の解法パターンが思いつかなかった」)

- 演習不足(ケアレスミス): 解法は分かったけど、計算ミス、記述ミス、時間配分ミスなどで解ききれなかったのか?(例:「簡単な計算ミスだった」)

- 問題文の読み間違え: 設問を勘違いしていた、見落としがあったのか?(例:「問題の指示を読み飛ばしていた」)

- 時間配分の分析: 各大問にどれくらいの時間をかけたか記録し、理想の時間配分と比較して、改善点を見つけましょう。例えば、「英語の長文に時間がかかりすぎた」など。

ステップ3:解説を「深掘り」!問題作成者の意図を読み解く

自己分析が終わったら、いよいよ解説を読み込みます。

しかし、ただ読むだけではダメ!

問題作成者が何を意図してその問題を出したのかを読み解く視点を持つことが、このステップの鍵です。

- なぜ重要なのか?

- 解説を「読む」だけでなく「深掘り」することで、単なる解答プロセスだけでなく、その問題が問うている「本質的な能力」を理解できます。

- 問題作成者は、君たちの知識量だけでなく、思考力、判断力、表現力など、多岐にわたる能力を測ろうとしています。その意図を理解することで、より効率的な対策が立てられます。これは、入試問題の「裏側」を知るような感覚ですね。

- 具体的な実践方法

- 「なぜこの解法なのか?」を考える: 模範解答の解法を丸暗記するのではなく、「なぜこの解法がベストなのか」「他に選択肢はなかったのか」を深く考えましょう。

- 「採点のポイント」を意識する: 記述式の問題では、解答のどこが採点のポイントになっているのか、どんな要素が入っていれば満点がもらえるのかを解説から読み取りましょう。

- 「問題作成者の意図」を推測する: 「この問題は、この公式が使えるかを見ているな」「この長文は、具体例と抽象論の区別ができるかを見ているな」といったように、問題作成者の狙いを想像してみましょう。

- 関連知識を広げる: 解説に出てきた関連事項や、自分の知識が曖昧だった部分を、教科書や参考書に戻って再確認し、周辺知識も固めましょう。

ステップ4:弱点を「徹底克服」!自分だけの参考書を作る

分析と深掘りが終わったら、いよいよ弱点克服フェーズです。

ここで重要なのは、「自分だけの参考書」を作るつもりで、必要な知識や解法を体系的に整理することです。

- なぜ重要なのか?

- 人間は忘れる生き物です。一度間違えた問題を「わかったつもり」で放置すると、高い確率でまた同じ間違いを繰り返します。**「忘却曲線」**が示すように、適切なタイミングで復習し、定着させる仕組みが不可欠です。

- 自分だけの「弱点克服ノート」や「頻出パターン集」を作ることで、効率的に復習できるツールが手に入ります。これは、市販の参考書ではカバーしきれない、君自身の弱点に特化した最強の参考書になります。

- 具体的な実践方法

- 「過去問分析ノート」を作成:

- 間違えた問題の番号と簡単な内容、「なぜ間違えたか(原因)」、「どうすれば防げたか(対策)」か具体的に書き出しましょう。

- 特にケアレスミスについては、どんな状況で起こりやすいか、どうすれば防げるか、自分なりのルールを記述しておくと効果的です。

- 知識の穴を埋める: 知識不足が原因だった場合は、その単元を教科書や問題集で徹底的に復習し、関連する基礎問題も解いて定着を図りましょう。

- 解法パターンの習得: 解法が分からなかった問題は、類題を複数解き、解法を自分のものにしましょう。できれば、問題集の例題レベルまで戻って復習するのが確実です。

- 記述・論述の練習: 記述や論述で失点した場合は、模範解答を参考に、自分で実際に書いてみる練習を繰り返しましょう。第三者(学校の先生や塾の講師)に添削してもらうと、さらに効果的です。

- 「過去問分析ノート」を作成:

ステップ5:完璧な「本番シミュレーション」で自信を確信に変える

過去問分析と弱点克服が進んだら、最後は本番を想定した総合的なシミュレーションを行います。

これは、「合格のイメージ」を確信に変えるための最終段階です。

- なぜ重要なのか?

- 本番のプレッシャーや時間制限の中で、自分がどれだけ実力を発揮できるかを試すことで、入試当日の不安を軽減し、自信を持って臨めるようになります。

- 複数の科目を連続して解くことで、体力や集中力の持続力も養えます。これは、入試本番で最高のパフォーマンスを出すために非常に重要です。

- 具体的な実践方法

- 複数科目連続演習: 本番と同じ科目順、時間配分で、複数の科目を続けて解いてみましょう。間に休憩時間を挟むのも本番通りに。

- 苦手な時間帯での挑戦: 自分が集中しにくいと感じる時間帯(例:昼食後や夕方など)に、あえて過去問を解いてみるのも効果的です。

- 弱点分野の再チェック: 直前に自分の過去問分析ノートを見返し、頻出の弱点分野やケアレスミスしやすいポイントを再確認してから臨みましょう。

まとめ:過去問は「合格への地図」!戦略的に使いこなせ!

受験生の皆さん、過去問はただ解いて点数を一喜一憂するものではありません。

それは、君たちの志望校が示す「合格への地図」であり、そこには「合格のイメージ」を掴むための無限のヒントが隠されています。

今回ご紹介した「本番モードで解く」「徹底自己分析」「解説深掘り」「弱点徹底克服」「本番シミュレーション」という5つの戦略的分析法は、私自身の経験と、多くの合格者、そして私が指導してきた生徒たちが実践し、見事夢を叶えてきた方法です。

これらの分析法を日々の学習に意識的に取り入れ、実践することで、君たちの過去問演習は、単なる作業から、合格への確かな一歩へと変わるでしょう。

さあ、今日から過去問を「合格への地図」として戦略的に使いこなし、自分だけの「合格のイメージ」を明確にしよう!そして、自信を持って入試本番に臨んでください!

大学受験で悩むすべての受験生へ

ポラリスアカデミア南千里校では無料受験相談を実施しています!

志望校から現状を逆算し、「あなただけのオリジナル合格計画」を作成します。

「今の自分を変えたい!」

「合格までの計画を立てたい!」

と少しでも思うことがあれば、南千里校でお話を聞かせてください!

連絡先はこちらから登録できます!

今ならなんと!

7月5日(土)にあの吉村学長が南千里校で1:1の個別受験相談をしてくれます!

詳しくはこちら!

指導歴12年の校舎長があなたの逆転合格をサポート

少しでもポラリスアカデミア南千里校に興味がわいた方は、

無料の受験相談に足を運んでいただけると嬉しいです。

今までの経験から、あなたにあった最適な学習プランを探っていきます!

ポラリスアカデミア南千里校では、尾崎校舎長が無料受験相談をしています!

「合格に向けて自分にあった勉強法を教えて欲しい!」

「E判定だけど京阪神、医学部、関関同立に逆転合格したい!」

「勉強しているのに成績があがらない!」

といった、質問に一つ一つ丁寧に答え、

あなたの志望を現実にする勉強方法や勉強の戦略を提案いたします!!

また、

「そもそも何を勉強すればいいかわからない…」

「今まで勉強をサボってきてしまった…」

「もう受かる気がしない…」

といった、勉強に関わるどんな小さなお悩みでも構いませんので、

ぜひ相談してください!

お申し込みは、

下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、

南千里校(070-5361-0669)に直接お電話ください‼