最新!2025年度横浜国立大学の入試問題分析

みなさんこんにちは

横浜駅から徒歩5分、個別学習管理型予備校ポラリスアカデミアです。

今回は最新!2025年度横浜国立大学の入試問題分析です。

- 横浜国立大学の二次試験英語

- 横浜国立大学の二次試験理系数学

- 横浜国立大学の二次試験文系数学

- 横浜国立大学の二次試験物理

- 横浜国立大学の二次試験化学

英語

大問1

AnikaとFelixの二人からなる物語文で問1は4つの下線で引かれた単語についての解釈のうち間違っているものを選ぶという内容で、直近10年程度は前例のなかった問題でした。

問2は下線部について説明せよという横国をはじめとした国公立英語の定番的な問題でした。

問3はこの物語文を読んでAnikaが家庭教師になれるかを文章を元に自分で推測してその理由を日本語で答える新しいタイプの問題でした。

大問2

手話の持つコミュニケーションについての説明文で問1、2共に比較的長い傍線部に対して説明を求める定番の問題でした(これはほぼ和訳の問題ですが指示語などはちゃんと言い換える必要があります)。

問3はitが何を示しているかを選択肢から答える典型的な問題でした。

(横国では卒業要件にtoeflが含まれますがtoeflにも同じような問題があるので、この形式の問題は意図的に出やすいかもしれませんね。)

大問3

「アメリカで働く日本人従業員の苦悩」と「その対応に関する会話文」で例年通り単語の空欄補充問題となっています。

今までは熟語の一部分が空欄などと当該箇所だけ見れば解けるケースもありましたが、近年は文脈から解答するケースがほとんどなため、全体を把握するために読み通してから答える必要があります。

大問4

店員の会計ミス(商品の登録し忘れ)に対してあなたならどうするかをEmail形式の75~100語で英語で答えるという英作文が出題されました。内容は比較的目新しいですが、過去問等で例年出題されているEmail型の英作文をしっかり練習していれば問題なく解答できる難易度です。

今までは大問1,2ともに説明文のケースが多かったですが、今年は珍しく大問1で物語文調の問題が出題されました。

また全体を通して従来型の日本語で説明せよという問題が4題ほど出題されているため、英文を理解して言い換え重視の意訳ができる力をつけておきましょう。

語彙のレベルは標準的で、ターゲット1900相当のレベルの単語帳を完璧に仕上げておけば、注釈語を除いた単語で詰まる事はなさそうです。

数学(理系)

例年通り大問は5つでした。

大問1

問1は関数の増減から変曲点まで調べて、関数の概形を描く基本問題でした。計算ミスなどで絶対落とさないようにしたいところです。

問2は微分の逆演算を用いた定積分の極限値を求める問題です。昨年度から連続でこのような定積分が登場しているので、ここの対策は万全にしたいです。

(大問1は基本的にこのような問題か積分を求める問題から2題で、どちらか落としてしまうと2200点中45点も差がつき不利になりやすいため、完答を心がけたいですね。)

大問2

さいころの目を変数としたxy平面上の点から起こる確率を求める問題です。試行錯誤を徹底して条件に対し考えられる場合を見落とさないことがポイントとなります。

大問3

ベクトルの問題で、誘導に乗っかっていけば回答ができるような典型問題でした。意外とベクトルは分数の計算ミスが多発しやすいやすいため注意しましょう。

大問4

数列と帰納法の問題でした。証明が苦手な人は(1)は必ず示し、それ以降の帰納法の証明ではどこまで途中点を稼ぐことができるかが勝負だったでしょう。

大問5

平面上の曲線と通過領域の共通部分の図示、面積を求める問題でした。変数が含まれるため場合分けも必要となり、複雑な内容でした。

本年度の数学は基礎的な問題もあるものの、融合型の問題も多く計算も煩雑になりやすい内容でした。過去問やキャンパス数学などを使い二次対策をしっかり行い、誘導にも慣れておく必要があります。

数学は点数配分が一番高いため、横国受験生は得意・不得意にかかわらず数学に対するウェイトをしっかりかけた方が良いです。

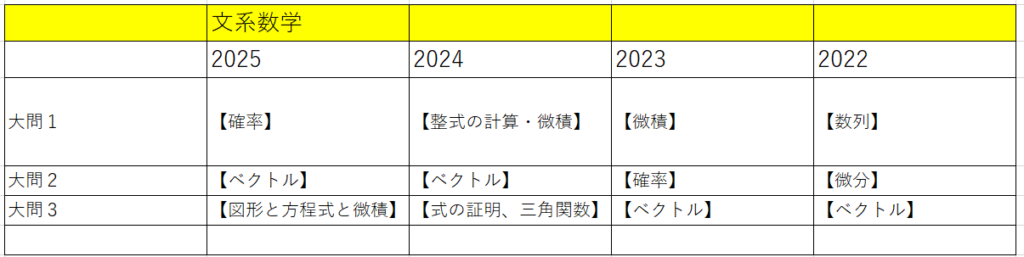

数学(文系)

理系の大問3が文系の大問2に対応していました。

大問1

白黒のカードが箱に入っている枚数における確率の問題です。この系統の問題は試行錯誤がしやすく、手をつけやすいですがパターンの見落としがないよう注意する必要があります。

大問3

図形と方程式と微積の融合問題でした。計算が煩雑で5問あるため計算のスピードと正確さが求められました。

小問数も3~5題と誘導を重視した形となっているので、しっかり誘導にのる必要があります。

物理

大問1

落下運動と斜面での物体の反発による落下の問題が出題されました。

問いたい分野としては昨年度の大問1とそこまで大差がないため、問題ごとの場面をしっかり理解して得点源にしたいところです。

大問2

ニュートンリングの問題でした。

途中までは代表的な頻出な問われ方となっているので確実に点をとっておきたいところです。後半はニュートンリング同士を接させるあまり例のないタイプの問題で苦しんだ人も多かったかもしれません。

大問3

電磁気と運動方程式の融合問題でした。

問5ではグラフを描かせたり、理由説明が問われたりと珍しい形式の出題がされていました。

今年は熱力学が出題されなかった分、昨年度ほど計算量は多くなく、昨年度の大問2ほど複雑な問題も出なかったりと少し易化した印象でした。

化学

大問1

有機の問題が出題されていました。

典型問題が多いものの構造決定も含まれているので、構造決定にどれだけ時間を残せるかがポイントでした。単語補充も出題されており、ここは失点を防ぎたいところです。

大問2

無機の問題が出題されていました。

ほぼすべてが単語や反応式を書く問題であり、今年度は特に珍しい単語は出題されませんでした。ここはしっかり点を稼いでおきたいです。

大問3

理論の問題が出題されていました。

反応速度と平衡が主なテーマで、正しいグラフを答える問題など手間取る問題もありました。

しかし典型問題が多いため、対策を積めば十分対応が可能でした。

横国の化学は物理より奇問が出にくいです。理論の典型問題をできるようにして無機有機の単語や反応を覚えておくことで十分な得点を稼ぎやすく、努力量が一番点数になりやすい科目といっても過言ではありません。コツコツと対策を進めることがおすすめです。

現役生は物理・化学の2科目受験だと、一方の対策を徹底しきれないケースが多く散見されます。それが化学だとかなりもったいないです。機械工学系など物理を主軸にする系統を志望している人はどうしても化学が後発になるため、はやめの受験勉強スタートが必須です。

まとめ

昨年と比べて傾向の変化はありましたが、総じて良問が多く努力が報われやすい印象でした。

2024年度の分析はこちらを確認して下さい。

大学受験の勉強でお困りの方は一度無料相談へお越し下さい。

具体的な受験アドバイスが可能です。

公式ラインもしくは070-9190-4176へ「無料相談希望」とご連絡ください。